Inhalt / Gehe nach unten zu

Präambel

Die folgende Beschreibung ist – mit freundlicher Genehmigung des Autors – entnommen von sueddeutscher-barock.ch

Hinweis: eine weitere Beschreibung von Schloss Bruchsal finden Sie unter: Essay „Mein Bruchsaler Schloss“, verfasst von Andreas Froncala.

Bruchsal – Ehemalige Residenz der Fürstbischöfe von Speyer

Bischof und Bischofsstadt als Rivalen

Speyer ist seit dem 5. Jahrhundert Bischofssitz. Um 1025 legt der Salierkönig Konrad II. den Grundstein zur grossen Bischofskirche, der als Kaiserdom zur Grablege deutscher Könige und Kaiser wird. Die Handwerker- und Kaufleutesiedlung westlich der Domkirche und der Bischofspfalz löst sich im Spätmittelalter von der geistlichen Herrschaft. Speyer wird 1294 freie Reichsstadt. Die Kleinkriege zwischen dem adeligen Domkapitel und den Stadtbürgern verstärken sich, als 1540 die Stadt zur Reformation übertritt. Mit dem 1610 erfolgten Beitritt zur Protestantischen Union entsteht offene Feindschaft.

Matthäus Merian der Ältere, Ansicht von Speyer, 1637/1645

Der Speyrer Fürstbischof, wichtiger Vertreter der als Reaktion gegründeten Katholischen Liga, baut jetzt die Residenz Udenheim zur neuen Festung Philippsburg aus. Die Weichen zum Dreissigjährigen Krieg sind damit schon gestellt. Das Fürstbistum verliert in diesem grausamen Krieg zwei Drittel der Bevölkerung, im noch härter betroffenen Oberamt Germersheim leben vor dem Krieg 3559 Einwohner, 1648 noch deren 601.

Matthäus Merian der Ältere, Ansicht von Philippsburg, 1645

Aber erst mit den Vernichtungsfeldzügen der Truppen des französischen Sonnenkönigs, der mit dem System der «Verbrannten Erde» die deutschen Städte am Oberrhein und in der Pfalz zerstört, wird auch die Reichsstadt Speyer 1689 niedergebrannt. Die Bewohner haben ihr Mobiliar in Erwartung der Brandschatzung im vermeintlich sicheren Kaiserdom gelagert. Als die Franzosen auch an dieses Lager Feuer legen, stürzt die westliche Hälfte des Domes unter der Brandlast ein und ist bis 1778 Ruine. Der östliche Teil bleibt Bischofskirche.

Speyer im Prospect / Speyer im Brand, 1689, unbekannter Künstler

Bischofsresidenz ist Speyer zu dieser Zeit nicht mehr, denn das Fürstbistum wird nach 1610 in Personalunion mit Trier oder Mainz regiert. Seit 1676 ist Generalvikar Heinrich Hartard von Rollingen Statthalter des Kurfürsten von Trier in Speyer. Er wird 1711, schon 77-jährig, selbst Fürstbischof von Speyer.

Portrait von Heinrich Hartard von Rollingen

(1711 bis 1719 Fürstbischof von Speyer)

Nach hundert Jahren wäre Speyer damit wieder Residenzstadt, aber Rollingen wechselt in das ebenfalls völlig zerstörte Bruchsal, wo er in einem wiederaufgebauten Familiensitz residiert. Der Grund ist die kompromisslose, angesichts der zerstörten Stadt unverständliche Haltung der Bürger von Speyer, am alten Ort beim Dom nie mehr eine Residenz zuzulassen.

Rollingenscher Hof in Bruchsal

Schönborns Mietwohnung 1720-1725

1716 greifen sie gar in Missachtung der Immunität zu einer kriegsmässigen Belagerung des im Wiederaufbau befindlichen geistlichen Bezirkes. Das zerrüttete Verhältnis der freien Reichsstadt Speyer zum Fürstbischof bleibt bis zum Ende des alten Reiches bestehen. Wirtschaftlich schadet dies der Stadt. Ihre Einwohnerzahl vor dem Dreissigjährigen Krieg erreicht sie erst um 1820 wieder.

Baukonzept und Planung 1720–1721

1716 wird ein Neffe des Mainzer Kurfürsten Lothar Franz von Schönborn, der Kardinal und Reichsgraf Damian Hugo von Schönborn (1676–1743) zum Koadjutor mit Recht auf Nachfolge des Fürstbischofs von Speyer gewählt. 1719 kann er die Nachfolge antreten.

Portrait von Damian Hugo Philipp von Schönborn-Buchheim

«Ich habe nun den ort ausgelesen, wohe meine residentz hinkommen solle, ich habe mein tag kein schönere situation von allem gesehen, es ist zu Bruchsal, ein statt, viel grösser als Aschaffenburg, rechdt schön wieder gebauet», schreibt er im März 1720 an seinen Bruder Franz Erwein.

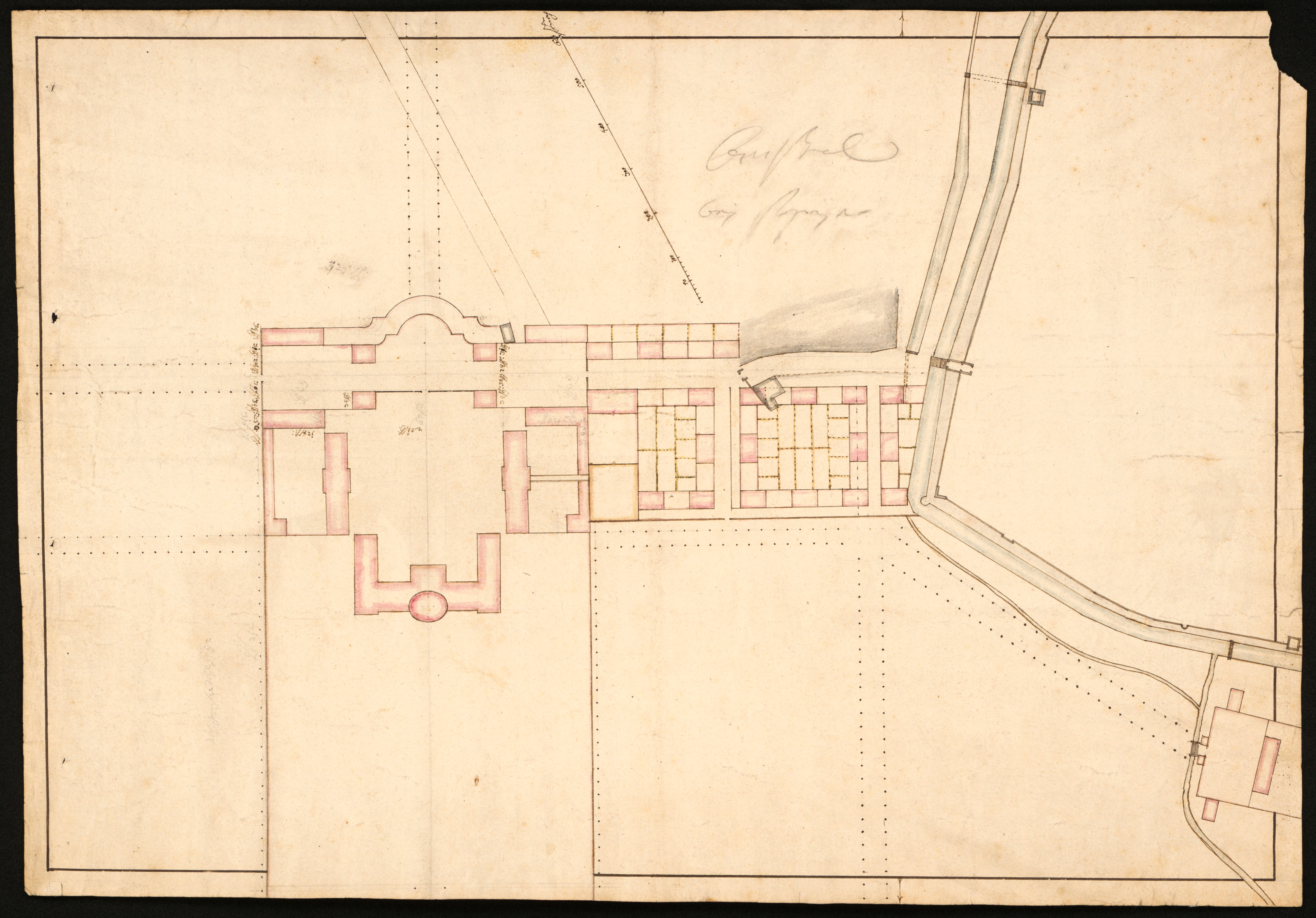

Plan der Residenz, 1721 , Maximilian von Welsch

Hier in Bruchsal will er nördlich der Stadtmauer, an der Ausfallstrasse nach Speyer auf freiem Gelände bauen. Seinen Onkel Lothar Franz bittet er, ihm für die Planung den Oberstleutnant Maximilian von Welsch zu überlassen. Welsch stellt seinen Entwurf im September 1720 in der Favorite von Mainz dem Kurfürsten vor, der sich sehr beeindruckt zeigt. Dass Lothar Franz auch seinen Lieblingsneffen, den in Wien residierenden Reichsvizekanzler Friedrich Carl Reichsgraf von Schönborn in die Planung von Bruchsal einweiht und von ihm eine Zweitmeinung einholt, kann aufgrund des Planfundes von 2010 in der Nationalbibliothek Wien als sicher gelten.

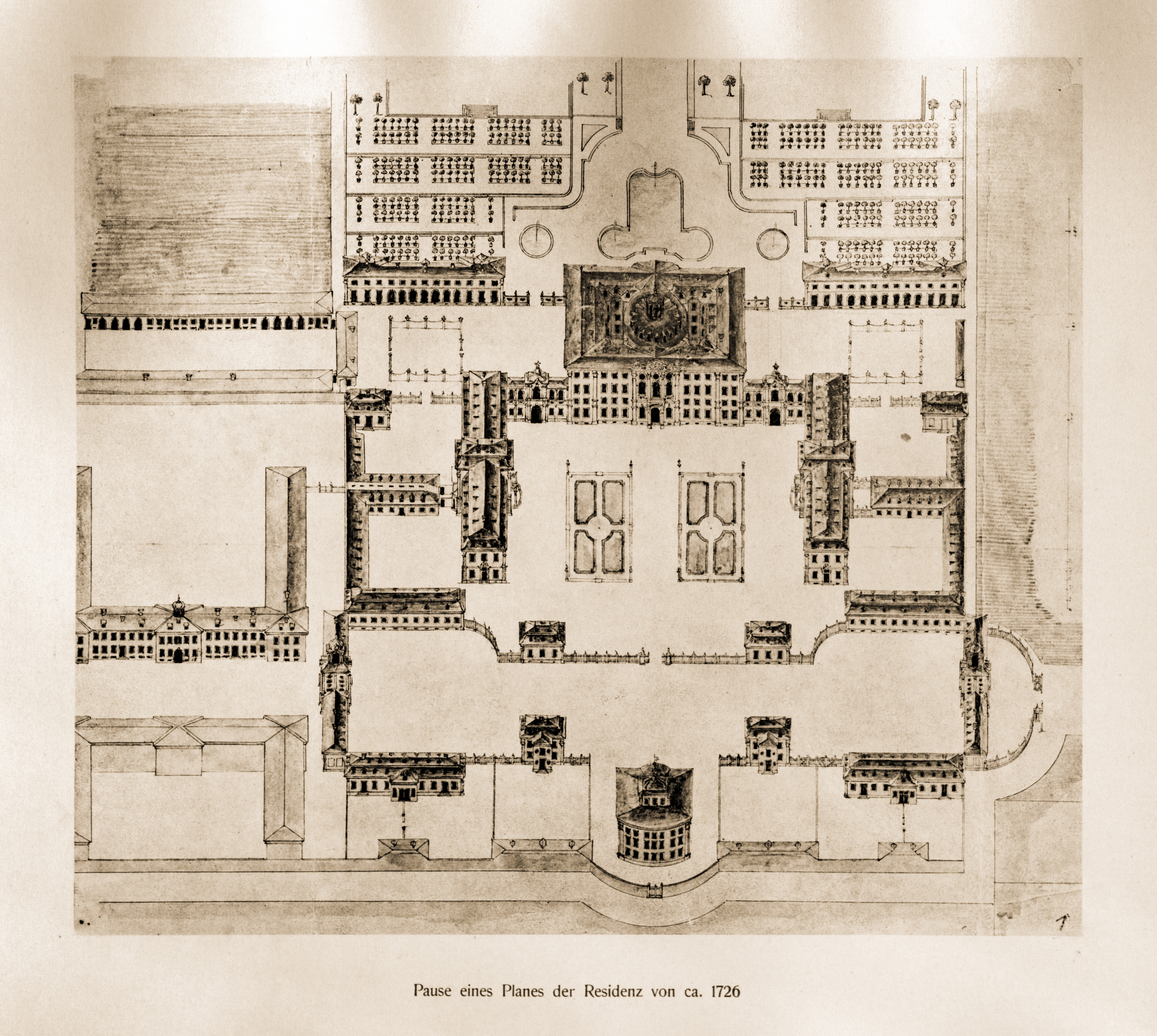

Plan der Residenz von ca. 1726

Diese erste Planung ist in den Gebäudegruppen um den Ehrenhof, mit Ausnahme des Corps de Logis, identisch mit der Ausführung. Welsch legt rechtwinklig zu einer neuen Strassenachse, die vom alten Stadttor nach Nord-Ost führt, in 1000 Fuss Entfernung die Residenzachse. Vier Pavillons und vier Längsbauten fassen die Strasse auf 660 Fuss Länge und markieren das Achsenkreuz. In der Residenzachse schliesst der Ehrenhof an. Ihn flankieren zwei Flügelbauten von 200 Fuss Länge. Hinter dem Corps de Logis liegt der Garten in einer Breite von 660 Fuss. Die Masse der Anlagen im Plan von Maximilian von Welsch lassen sich noch heute an Ort überprüfen.

Erste Bauten 1722–1726 mit Johann Georg Seitz und Johann Michael Ludwig Rohrer

Nach diesem Konzept von Welsch wird 1722 der sogenannte Kammerflügel als nördlicher oder rechter freistehender Abschluss des Ehrenhofes begonnen. Damian Hugo von Schönborn hat in der Zwischenzeit Erfolg in der Suche eines ausführenden Architekten. Für die Ausführungsplanung und die Leitung aller Bauten im Hochstift kann er 1721 den Werkmeister Johann Georg Seitz von seinem Bruder in Wiesentheid «ausleihen». 1723, inzwischen ist der Kammerflügel gedeckt und die Marstallbauten mit den Ehrenhof-Pavillons entlang der Strasse sind gebaut, muss Werkmeister Seitz nach zwei Jahren Tätigkeit wieder nach Wiesentheid zurückkehren.

Blick vom südlichen Ehrenhof auf den Kammerflügel

Damian Hugo kämpft lange mit seinem Bruder um Seitz. Er bedauert, dass dieser auf die Reputation als Baumeister einer solchen Residenz verzichten muss, kann dann aber im Juni 1723 den Hofbaumeister der Markgräfin Sibylla Augusta von Baden-Baden, Johann Michael Ludwig Rohrer aus Rastatt, als Nachfolger für 450 Gulden Jahresgehalt einstellen. Das Gehalt ist 150 Gulden höher als dasjenige des Werkmeisters Seitz, was angesichts der Reputation Rohrers nicht erstaunt und im Gegenteil die Wertschätzung des Werkmeisters Seitz zeigt.

Blick vom nördlichen Ehrenhof auf den Kirchenflügel

Rohrer erstellt 1724 die fehlenden Risse für den Kirchenflügel, sorgt für den Ausbau des Kammerflügels, baut die Orangerien und das Damianstor und erstellt die ersten Planungen des Corps de Logis. 1725 ist der Kirchenflügel unter Dach und der Kammerflügel kann bezogen werden. Gleichzeitig plant und leitet Rohrer die weiteren Ökonomiebauten, des Seminar und das Landhospital und beginnt auch mit dem Hauptbau, dem sogenannten Corps de Logis.

Blick von der Schönbornstraße nach Norden auf das Damianstor

Die Arbeit Rohrers der Jahre 1724 bis 1727 kann deshalb gut gewürdigt werden, weil 1728 ein minutiöses Verzeichnis der 717 Dokumente seines Zeichnungs- und Entwurfsnachlasses erstellt wird. Allein für die Kirche sind hier 63 Pläne und zusätzliche Altarentwürfe aufgelistet. 13 «Bretter» oder Reissbrett-Aufrisse, die meisten im Baubüro Rohrer gezeichnet, betreffen das Corps de Logis, wie der Hauptbau bezeichnet wird. Erstaunlich, dass Baumeister Rohrer trotz dieses planerischen Leistungsausweises nur als untergeordneter Bauleiter von Mainzer Hof-Kavaliersarchitekten in die heutige Kunstgeschichtsschreibung Bruchsals eingeht.

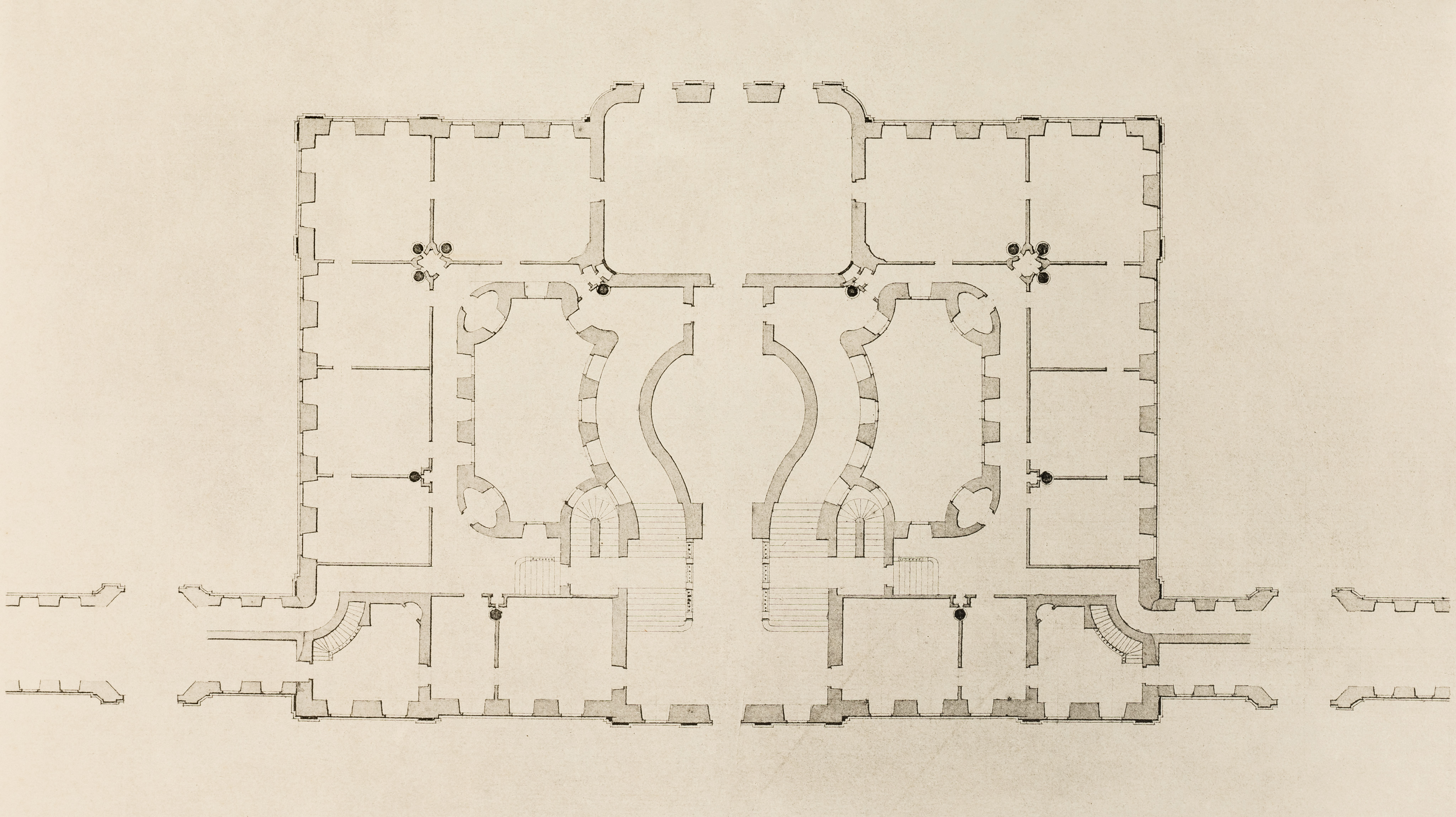

Die Planungen für das Corps de Logis

Ein Bauplan von 1725, gezeichnet von Johann Michael Rohrer, zeigt den mittleren Hauptbau, das Corps de Logis, als vierflügeligen rechtwinkligen Baublock. Ein Quertrakt mit ovalem mittlerem Treppenhaus bildet zwei Lichthöfe und stösst als Mittelrisalit an beiden Fassaden vor. Der «Pommersfelder Grundriss» der ersten Mainzer Planung Maximilians von Welsch ist damit spätestens 1725 dem heutigen Konzept gewichen.

Blick von der Plattform des Kanzleibaus nach unten

auf die Ostfassaden des Hauptbaus und der Verbindungsbauten

Zwar ist Welsch noch immer beratend an den Planungen beteiligt und vielleicht sogar auch Urheber des neuen kompakten Grundrisskonzeptes, ebenso könnte es aber auch von seinem jungen Angestellten, dem kurmainzischen Hofkavalierarchitekten Anselm Franz Freiherr von Ritter zu Groenesteyn stammen. Erste Planungen für das Corps de Logis nach Entwürfen des Freiherrn von Ritter, kaum abweichend vom Grundriss Rohrer-Welsch, entstehen noch 1725.

Grundriss, Corps de Logis, Anselm Franz Freiherr von Ritter

Die 13 Reissbretter-Pläne des Corps de Logis, die nach dem Weggang Rohrers gesichtet werden, lassen vermuten, dass Freiherr von Ritter seine Ideen einbringt, aber die Ausführungspläne zeichnen lässt. Diese werden zudem vom intensiv mitplanenden Bauherrn laufend verändert. Als Freiherr von Ritter im Sommer 1726 nach Bruchsal kommt, findet er ein vom Fürstbischof Damian Hugo zusätzlich unter die Beletage eingefügtes und schon gebautes Mezzaningeschoss vor.

Blick von der Schlossterrasse auf die Westfassaden des Hauptbaus,

des Kammerflügels und des Kirchenflügels

Die ursprüngliche eher ländlich wirkende barocke Fassade wird damit plötzlich fürstlich repräsentativ, bedingt aber eine neue Treppenlösung. An ihr scheitert Freiherr von Ritter und zieht sich aus der Planung Bruchsal zurück.

Ehrenhof-Fassaden

Baumeister Rohrer findet im gleichen Jahr die Ungnade des Bauherrn. Damian Hugo schreibt an Kurfürst Lothar Franz, dass etliche sehr böse und gefährliche Dinge passiert seien und er nun jeden Tag selbst auf der Baustelle zum Rechten schauen müsse. Diesen Albtraum eines jeden Bauleiters hält offensichtlich auch Rohrer nicht aus. 1727 ist er bei Baubeginn im Frühjahr krank und wird deshalb im September entlassen.

Blick auf die Südfassade des Hauptbaus

Die Arbeiten auf der Baustelle, vor allem die Ausstattung der Hofkirche, werden nach den Plänen Rohrers weitergeführt. Das Corps de Logis kommt 1728 unter Dach, im Mitteloval klafft allerdings anstelle der Treppe ein grosses Loch. Nach dem Ausscheiden der beiden Planer Rohrer und Freiherr von Ritter ruht die Treppenhausplanung.

Blick auf die Westfassade des Kanzleibaus

Die Leitung der Bauarbeiten obliegt jetzt Johann Georg Stahl. Er ist seit Baubeginn verantwortlicher Palier für die Zimmermannsarbeiten und wirkt nun als Werkmeister in gleicher Funktion wie Seitz und Rohrer für das Bauwesen im ganzen Hochstift. Für die Treppe im Mitteloval erreicht der Bauherr 1728 die Mitarbeit des Würzburger Oberstwachtmeisters Balthasar Neumann.

Porträt von Balthasar Neumann auf einer 50 DM-Banknote

Obwohl 1729 der Bruder des Bruchsaler Bauherrn Fürstbischof von Würzburg und damit Vorgesetzter des nun zum Oberstleutnant beförderten Balthasar Neumann wird, kann dieser erst im Januar 1731 nach Bruchsal kommen. Neumann plant bis zu seiner Rückkehr im März die einmalige Treppenschöpfung.

Blick in den Kuppelsaal und auf die Haupttreppe

Er beweist in Bruchsal ein erstes Mal, dass er vor allem unter sehr schwierigen Vorgaben architektonische Höchstleistungen erreicht. Der grosse Baumeister ist nun bis 1753, immer in Zusammenarbeit mit den Werkmeistern Stahl, als künstlerischer Berater Planer weiterer Bauten der Residenz tätig.

Cosmas Damian Asam in der Hofkirche

Im Sommer 1726 kann Damian Hugo von Schönborn in den Kammerflügel, einem Werk von Johann Georg Seitz, einziehen. Er wird hier bis zum Bezug der Beletage im Corps de Logis 1730 wohnen.

Blick auf die Nordfassade und den Mittelrisalit des Kammerflügels

Der dem Kammerflügel gegenüberliegende Kirchenflügel ist unter Baumeister Johann Michael Rohrer bis 1725, in grosser Schnelligkeit und mit einem ungeduldigen Bauherrn im Rücken, soweit fertiggestellt worden, dass im gleichen Jahr schon provisorische Altäre eingerichtet werden können. Auf massive Gewölbe ist dabei verzichtet worden.

Blick vom Kirchturm nach Norden auf das Dach des Finsteren Gangs,

den Kirchenflügel, den Hauptbau sowie auf den Kammerflügel

Im Gegensatz zu seinem Onkel in Mainz und vor allem zu seinem Bruder in Wien scheint Damian Hugo keine direkten Beziehungen zu gestaltenden Künstlern zu haben und ist in der Wahl sehr unsicher, scheut auch grosse Ausgaben. Zwar hat er für die Bildhauerarbeiten im Hochstift schon früh Johann Valentin Götz als Hofbildhauer verpflichtet. Alle Bildhauerarbeiten der Hofkirche stammen von diesem Meister. Anfänglich beschäftigt Damian Hugo auf Empfehlung des Abbés Bonporti italienische Maler und Stuckateure.

Schlosskirche, Chor, Deckenmalerei, Brüder Asam

Der Tridentiner Maler und Freskant Antonio Gresta stirbt aber 1727 und hinterlässt unvollendete Deckenfresken im Chor. Die im nahen Rastatt residierende Markgräfin Sibylla Augusta von Baden-Baden hilft ihrem Freund Schönborn, wie schon mit ihrem Baumeister Rohrer, auch jetzt mit Empfehlungen für die Künstler.

Nachdem sie ihm schon den Rastatter Stuckmarmorplastiker, den «Marbolierer» Matthäus Brückner, für die Altäre vermittelt hat, kommen nach dem unerwarteten Tod des Italieners Gresta die Brüder Asam nach Bruchsal.

Schlosskirche, Westseite

Die Markgräfin kennt die Brüder Egid Quirin und Cosmas Damian Asam aus ihrem siebenten Besuch 1727 in Maria-Einsiedeln, wo die Asams soeben die Stiftskirche stuckiert und freskiert haben. Im Mai 1728 besuchen beide Bruchsal. Im Juni wird der Akkord von 5000 Gulden für die Fresken vereinbart und Cosmas Damian Asam beginnt mit der Arbeit. Ende September hat er das Langhaus freskiert, allerdings nicht mit der vereinbarten Architekturmalerei in den Randzonen, sondern mit «stucco finto», was Damian Hugo nicht goutiert.

Schlosskirche, Ostseite

Asam glaube, es sei ihm alles erlaubt, aber mit ihm könne dieser nicht wie mit einem Bauern verkehren, schreibt er nach der Besichtigung der Arbeit an die Hofkammer. Als aber Schönborn im Oktober 1729 die Arbeit der Kuppel und des Chores abnimmt, scheint er mit dem Werk zufrieden zu sein. Er lässt für Asam einen Rehbock schiessen.

Blick vom Hauptportal auf den Mittelpavillon und den Altarbereich

Die weitere Fertigstellung der Hofkirche, vor allem die Vergolder– und Fassungsarbeiten bleiben bis 1737 unterbrochen. Wieder einmal hat Schönborn 1732 auf einen grossen Meister, den Wangener Judas Thaddäus Sichelbein, wegen vermeintlich zu hohen Forderungen verzichtet. Erst 1737 findet er, sicher unter Vermittlung des Bruders Friedrich Carl, in der Person des Paters Coelestin Schwab aus der Benediktinerabtei im bambergischen Obertheres einen Meister, der nicht nur malt und vergoldet, sondern auch die Leitung der Fertigstellungsarbeiten übernimmt und gleichzeitig geschätzter künstlerischer Berater ist. 1739 ist die Hofkirche völlig fertiggestellt.

Blick vom östlichen Portal nach Westen durch die gesamte Halle

Über ihre reiche Ausstattung und die Fresken von Cosmas Damian Asam sind wir durch viele gute, auch farbige Fotoaufnahmen dokumentiert. Seit der Bombardierung 1945 ist an Ort nichts mehr erhalten.

Die künstlerische Ausstattung des Corps de Logis

Die lange fehlende Haupttreppe ist 1732 nach dem Plan von Balthasar Neumann fertig, auch die letzten Bildhauerarbeiten an den Fassaden des Corps der Logis sind jetzt vollendet. Für die «Illuminierung» der Fassaden und die Architekturmalereien im Innern stellt Damian Hugo von Schönborn im Juli 1732 den vorher für Lothar Franz arbeitenden Giovanni Francesco Marchini ein.

Details der illusionistischen Fassadenmalerei am Hauptbau

Der Bauherr zeigt mit diesem Schritt, dass er die Architekturmalerei der Fassaden als ebenso wichtig wie die inneren Fresken betrachtet. Illuminierung ist für ihn, ähnlich einer illuminierten Handschrift, die vom Maler zu vollendende und farbige Fassadenarchitektur. Schon 1726 sind die Grundtöne, ein Rot für die Hausteine der Pilaster und Gewände, Grau und Weiss für die Flächen und Gelb für die kleinen Felder, von Schönborn vorgegeben.

Blick auf die mittleren drei Allegorien an der südlichen Orangerie

Marchini vervollständigt alle Fassaden, beginnend mit den Orangeriegebäuden, mit architektonischen und allegorischen Motiven in Grisailletechnik. Im Corps de Logis freskiert er die Eingangshalle, die anschliessende Grotte unter der von Neumann ins Treppenhaus eingefügten Plattform und die Sala Terrena.

Blick von Osten auf die Intrada mit der Scheinarchitektur

sowie auf die Treppe von Balthasar Neumann

Diese Malereien sind rekonstruiert noch erhalten. Zerstört sind seit 1945 aber die Deckenfresken, die Marchini 1736 im Musiksaal des Kammerflügels anbringt. Es sind die letzten von ihm bekannten Werke. Als angestellter Hofmaler hat er in den Jahren von 1732 bis 1736 ein Jahresgehalt von 700 Gulden bezogen.

Blick von der nordöstlichen Dienertreppe nach oben an die Decke

Als Damian Hugo von Schönborn 1743 stirbt, ist das Corps de Logis vollendet. Von der Ausstattung des Treppensaales und der repräsentativen Festräume mit Stuck und vielleicht auch mit Fresken sind nur Namen der Künstler überliefert, denn der nachfolgende Fürstbischof von Speyer, Franz Christoph von Hutten (1706–1770) lässt diese Räume umgestalten.

Blick von der Adolf-Bieringer-Straße nach Südwesten

auf die Nordfassade der Peterskirche sowie auf Dächer der Oststadt

Vorerst stellt der neue Fürstbischof die Peterskirche in Bruchsal fertig. Die Grabkirche der Fürstbischöfe, noch von Damian Hugo von Schönborn begonnen, ist ein Werk Balthasar Neumanns. Der Würzburger Baumeister, inzwischen Oberst, ist für die Bauten und Umbauten in Bruchsal nun auch Vertrauensarchitekt Huttens, wobei die Ausführung und Leitung der Arbeiten weiterhin durch die beiden Stahl, jetzt vermehrt durch den Sohn Leonhard, wahrgenommen wird.

Fürstensaal, Decke, äußere Zone, westlich, Mitte:

Darstellung der sieben Wissenschaften und Künste

Als erstes wird in der Residenz der Fürstensaal, der «Vordere Saal» über der Eingangshalle, umgebaut. 1751 erhält der schwäbische Maler Johann Zick, der 1750 die Fresken der Sala Terrena in der Würzburger Residenz vollendet hat, den Auftrag für das grosse Deckenfresko im Fürstensaal mit dem Thema der guten Herrschaft über das Hochstift Speyer. Trotz den Konkurrenzentwürfen von Giuseppe Appiani und Gottfried Bernhard Göz kann sich Zick mit der Empfehlung Neumanns durchsetzen.

Kuppelsaal, Blick in die rekonstruierte Kuppel:

Fürstbischof Damian Hugo von Schönborn als Erbauer der Residenz

1752 folgt der Auftrag für das grosse Kuppelfresko über den «Haupt-Stiegen» mit dem Thema der Geschichte des Hochstifts Speyer. Erst nach der Fertigstellung der Stuckaturen folgt 1754 das Deckenfresko im Grossen Gartensaal, der heute Marmorsaal genannt wird. Das Thema ist hier die ewig fortdauernde Beständigkeit des Hochstifts Speyer.

Marmorsaal, Deckenfresko, nördlich des Zentrums: der Weltbaumeister Demogorgon mit Schlangenring als Symbol der Ewigkeit, vor einem Obelisk mit einer Weltkugel oben

Gleichzeitig mit diesen drei Hauptfresken erstellen Vater und Sohn Zick Deckengemälde, Supraportenbilder und Leinwandgemälde in den angrenzenden Räumen der Beletage. Alle Arbeiten sind seit 1945 zerstört, nur die drei grossen Deckenfresken sind als Rekonstruktionen wieder hergestellt worden.

Kuppelsaal, Hohlkehle: Blick auf Muschelwerk

Als Stuckateur für die Neugestaltung der Repräsentationsräume verpflichtet 1752 Fürstbischof von Hutten den Wessobrunner Johann Michael Feichtmayr. Wessobrunner sind schon vorher in den von Balthasar Neumann aufgestockten Verbindungsflügeln tätig, so wird Tassilo Zöpf erwähnt.

Marmorsaal, Nordostecke:

Blick auf zwei Putti als allegorische Darstellung des Frühlings

Ein erster Akkord mit Feichtmayr für das Treppenhaus lautet auf 2200 Gulden, Zick erhält für das Kuppelfresko 3000 Gulden. Schon für Grossen Gartensaal ist das Verhältnis umgekehrt. Hier wird mit Feichtmayr 5500 Gulden und mit Zick 2200 Gulden vereinbart. Die umfangreichen Stuckmarmorarbeiten im Grossen Gartensaal, der deswegen heute Marmorsaal genannt wird, erklären diese Differenz. Feichtmayr stuckiert noch bis 1756 im Corps de Logis und ist auch Schöpfer der Giebelstuckaturen an den Aussenfassaden der Mittelrisalite. Seine Arbeiten in Bruchsal werden 1945 zerstört und ab 1960 mindestens in den Haupträumen vollständig rekonstruiert.

Residenzgarten

Kardinal und Fürstbischof Damian Hugo von Schönborn legt ab 1723 einen Barockgarten mit einer Hauptallee in der Achse des Corps de Logis an. 1728 verlängert er den Garten um mehr als das Doppelte und markiert die neue Querachse mit vier pavillonartigen Wohnhäusern des Baumeisters Rohrer, der auch nordwestlichen Abschluss zur Rheinebene mit dem Ovalhof der Dragonerkaserne erstellt.

Schlossgarten, Speierer Dragonerkaserne: Blick von der

Schwetzinger Straße auf die Allee nach Südosten Richtung Schloss

Der in der südöstlichen Hälfte erhöhte klassische Barockgarten mit Broderieparterres und Wasserspielen weicht nach 1770 einer einfacheren und unterhaltsärmeren englischen Gartengestaltung. Der heute noch vorhandene südöstliche Residenzgarten kommt in die Nähe dieser letzten Umgestaltung des 18. Jahrhunderts.

Schlossgarten, Blick auf die Hauptachse nach Osten

Säkularisation, 19. Jahrhundert und frühe Denkmalpflege

1803 wird das Hochstift Speyer säkularisiert und fällt an den Markgrafen von Baden. Dem letzten Fürstbischof wird im Nordflügel des Corps de Logis der ehemaligen fürstbischöflichen Residenz noch Wohnrecht eingeräumt, der Südteil wird bis 1832 Sitz der verwitweten Markgräfin Amalie.

Beletage, Schlafzimmer (Markgräfin Amalie):

Blick nach Osten in den Raum und auf das Bett Amalien

Eine Militärnutzung folgt. Mit viel Glück entgehen die Kernbauten der Anlage rücksichtslos geplanten Umbauten. Einen Verlust stellen die 1885 teils abgebrannten, teils abgebrochenen, für das Ensemble wichtigen Marstallgebäude dar.

Titel des Textheftes „Fritz Hirsch: Das Bruchsaler Schloss

aus Anlass der Renovation (1900-1909)“

Inzwischen ist aber das Verständnis für Rokoko und Barock wieder zurückgekehrt und mit grossem Aufwand wird die Residenz von 1900 bis 1909 in einer fast den heutigen Denkmalpflegeforderungen entsprechenden Restaurierung unter der Leitung von Fritz Hirsch unterzogen. Dem Pionier der staatlichen Denkmalpflege verdanken wir auch eine Abschlussdokumentation mit grossformatigen Farbdrucken, Lichtdrucken und Fotolithografien. Auf der Arbeit von Fritz Hirsch erarbeitet Hans Rott 1913 seine bis heute nicht übertroffene Baugeschichte der Residenz.

Zerstörung und Wiederaufbau

Am 1. März 1945 fallen die Residenz und die Stadt Bruchsal einem durch ein Flächenbombardement ausgelösten Feuersturm zum Opfer. Auch die Residenz brennt vollständig aus. Da massive Gewölbe über Kirche und der Beletage des Corps de Logis fehlen, stehen nach dem Feuersturm nur noch die Aussenmauern. Die Beletage mit ihrer Rokokoausstattung existiert nicht mehr.

Kammermusiksaal – Blick in den Raum nach Osten

Die Wiederherstellungsarbeiten beginnen 1947 am Kammerflügel. 1953–1956 wird das Corps de Logis im Rohbau erstellt. Der Hofkirchenflügel, der im Gegensatz zum Corps de Logis kein Notdach erhalten hat, muss 1959 abgebrochen werden. Er wird nur in der Gebäudehülle rekonstruiert.

Fürstensaal – Blick in den Saal nach Westen

Bis 1977 sind alle Hauptbauten im Äussern entsprechend den wiederentdeckten Malereibefunden restauriert. Mit einem unglaublichen Aufwand und unter Einbezug der besten Kräfte werden dagegen die Haupträume des Corps de Logis bis 1991 originalgetreu rekonstruiert.

Marmorsaal – Blick in den Saal nach Süden

Der heutige Besucher der Residenz Bruchsal kann ein vollendetes barockes Ensemble geniessen, das in dieser Perfektion allen Beteiligten des Wiederaufbaus grosse Ehre macht.

Blick von der Schlossterrasse auf die Westfassaden des Hauptbaus,

des Kammerflügels, des Kirchenflügel sowie auf den Kirchturm

Weblinks

- Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

- Wikipedia / Bruchsal.de / DerBruchsaler.de / Bruchsal.org

- Schloss Bruchsal, Hofkirche Bruchsal, St. Peter Bruchsal, Belvedere Bruchsal, Eremitage Waghäusel

- Deutsches Musikautomaten-Museum (im Schloss Bruchsal), Städtisches Museum (im Schloss Bruchsal)

- Stadt Bruchsal (Wikipedia), Stadt Bruchsal (Bruchsal.de)

- Luftangriff auf Bruchsal (Wikipedia), Zur Geschichte der Stadt Bruchsal (DerBruchsaler.de)

- Barock, Rokoko, Empire

- Weitere Websites

Siehe auch

- Startseite: Monumente im Bild

- Bruchsal, Hauptseite: Schloss Bruchsal

- Impressionen:

- Essay “Mein Bruchsaler Schloss”

- Beschreibung von Schloss und Garten

- Bilder aller Tapisserien

- Alle Bilder / Suche nach Bildern

- Historische Pläne und Bilder

- Überblick zum Schloss und zur Geschichte

- Assoziierte Bauten und Museen

- Bruchsal: Städtisches Museum, Belvedere, St. Peter

- Waghäusel: Eremitage, Wallfahrtskirche

- Bad Mingolsheim: Schloss Kislau

- Schwetzingen, Hauptseite: Schloss und Schlossgarten Schwetzingen

- Impressionen:

- Beschreibung von Schloss und Garten

- Beschreibung von Barock- und Landschaftsgärten

- Bilder aller Gemälde im Mittelbau

- Panorama-Papiertapete „Les vues de Suisse“ im Schweizerzimmer

- Alle Bilder / Suche nach Bildern

- Historische Pläne und Bilder

- Überblick zum Schloss und Schlossgarten sowie zur Geschichte

- Neue Bilder

- FAQ / Fragen & Antworten

- Index / Suche

![Schloss Bruchsal - Hofkirche / Schlosskirche - Deckenmalerei im Chor der Schloßkirche zu Bruchsal (Bildnachweis: Universitätsbibliothek Heidelberg, "Rott, Hans; Kraus, Franz Xaver [Hrsg.]: Die Kunstdenkmäler des Grossherzogthums Baden (Band 9,2): Die Kunstdenkmäler des Amtsbezirks Bruchsal (Kreis Karlsruhe). Tübingen, 1913", Seite 130a - CC-BY-SA-3.0. https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kdm9bd2)](https://www.monumente-im-bild.de/wp-content/uploads/mib-br-kdm9bd2_0148.jpg)