Inhalt / Gehe nach unten zu

- Kurze Beschreibung

- Zimmer und Tapisserien:

- Vorzimmer: Übersicht, Ausblick auf einen Tempel mit Glocke, Landschaft mit Truthahnpaar, Ausblick auf Tempel und Wasserfall, Blick auf Stadttor

- Arbeitszimmer: Übersicht, David schickt Botschafter zu Nabal, Abigail vor David, Abigail unterrichtet Nabal, David lässt um Abigail werben

- Thronsaal: Übersicht, Fest des Lykurg, Aristides opfert den Manen, Timoleon beim Orakel von Delphi, Faustkampf des Knaben Eumenes

- Musikzimmer: Übersicht, Savonnerien / Wandbehänge, Savonnerien / Wandbehänge – Collagen, Savonnerien / Möbel

- Jagdzimmer: Übersicht, Bacchus, Tänzerinnen vor einer Statue des Gottes Pan, Musikanten, Elefantentreiber

- Gelbes Zimmer: Übersicht, David besänftigt Saul mit Saitenspiel, Kriegsszene, Abraham verstößt Hagar, Esther von Ahasver

- Garderobenzimmer: Übersicht, Blumen- und Fruchtgehänge

- Blaues Zimmer: Übersicht, Europa auf dem Stier, Leda mit dem Schwan

- Literatur, Weblinks, Siehe auch

- Weiter / Zurück / Index / Suche ?

Kurze Beschreibung: Tapisserien

Eine Tapisserie (bzw. ein Bildteppich, Wandteppich, Wirkteppich) ist das Erzeugnis einer Bildwirkerei, einer Technik des Einwirkens von Bildern und Motiven in ein textiles Gebilde. Obwohl die Technik der Bildwirkerei auch einen Webstuhl nutzt, ist sie von der Technik der Weberei zu unterscheiden. Bei der Wirkerei werden farbige Schussfäden nur bis zum Rand der im Karton (der bildlichen Vorlage) vorgegebenen Farbfläche hin- und zurückgewirkt, während sie bei der Weberei durch die gesamte Webebreite eingeschossen werden. Tapisserien können nicht maschinell erstellt werden, sie müssen zeitintensiv handwerklich gefertigt werden. Für einen Quadratmeter benötigt ein Wirker vier bis acht Arbeitswochen am Webstuhl.

Quellen: Beschreibungen angelehnt an Wikipedia/Bildwirkerei und andere Wikipedia-Artikel sowie an SSG BW / LMZ BW: Tapisserien – Wandteppiche aus den staatlichen Schlössern Baden-Württembergs

Vorzimmer: Tapisserien „Exotische Landschaften“

- Ensemble: Fünfteilige Folge „Exotische Landschaften“

- Manufaktur: Manufacture Royale d’Aubusson, Ateliers Reynaud und Pierre Couloudon

- Zeit: 2. Viertel / Mitte 18. Jahrhundert

- Beschafft unter: vermutlich August von Limburg-Stirum

- Hängung: Anfang 20. Jh. vermutlich teilweise in südostlichen Räumen des oberen Zwischengeschosses des Hauptbaus

- Folgende Tapisserie der Folge hängt nicht im Schloss: „Landschaft mit Reiher und Pagode“ (Inv.Nr. G 149).

Alle Bilder des Zimmers finden sich hier: Vorzimmer

Tapisserie „Ausblick auf einen Tempel mit Glocke“

- Inventarnummer: G 133; Höhe x Breite: 289 cm x 311 cm; Marke / Signatur: DAVBVSSON.RAYNAV[D]; Restaurierungen: 1908, 1959 und nach 2007

- Darstellung: im Vordergrund große Bäume und Pflanzen, mit einem Wasserlauf und Vögeln, im Mittelgrund ein Tempel, innen mit einer Glocke, oben mit einem Halbmond, links angeschnitten eine Art Pagode, im Hintergrund ein Gebirge

![Schloss Bruchsal - Hauptbau / Corps de Logis - Von innen - Beletage - Vorzimmer - Nördliche Wand, Ostseite - Ausschnitt aus der Tapisserie "Ausblick auf einen Tempel mit Glocke" aus der fünfteiligen Folge "Exotische Landschaften" (Inv.Nr. G 133; Höhe x Breite: 289 cm x 311 cm; Marke / Signatur: DAVBVSSON.RAYNAV[D]; hergestellt in der Manufacture Royale d'Aubusson, Ateliers Reynaud und Pierre Couloudon, 2. Viertel / Mitte 18. Jahrhundert; restauriert 1908, 1959 und nach 2007) (aufgenommen im März 2021, am Nachmittag) Schloss Bruchsal - Hauptbau / Corps de Logis - Von innen - Beletage - Vorzimmer - Nördliche Wand, Ostseite - Ausschnitt aus der Tapisserie "Ausblick auf einen Tempel mit Glocke" aus der fünfteiligen Folge "Exotische Landschaften" (Inv.Nr. G 133; Höhe x Breite: 289 cm x 311 cm; Marke / Signatur: DAVBVSSON.RAYNAV[D]; hergestellt in der Manufacture Royale d'Aubusson, Ateliers Reynaud und Pierre Couloudon, 2. Viertel / Mitte 18. Jahrhundert; restauriert 1908, 1959 und nach 2007) (aufgenommen im März 2021, am Nachmittag)](https://www.monumente-im-bild.de/wp-content/uploads/cache/mib-br-4k-2021-03-09-a-5211-schloss-bruchsal-vorzimmer-tapisserie-tempel/3603656506.jpg)

![Schloss Bruchsal - Hauptbau / Corps de Logis - Von innen - Beletage - Vorzimmer - Nördliche Wand, Ostseite - Ausschnitt aus der Tapisserie "Ausblick auf einen Tempel mit Glocke" aus der fünfteiligen Folge "Exotische Landschaften" (Inv.Nr. G 133; Höhe x Breite: 289 cm x 311 cm; Marke / Signatur: DAVBVSSON.RAYNAV[D]; hergestellt in der Manufacture Royale d'Aubusson, Ateliers Reynaud und Pierre Couloudon, 2. Viertel / Mitte 18. Jahrhundert; restauriert 1908, 1959 und nach 2007) (aufgenommen im März 2021, am Nachmittag) Schloss Bruchsal - Hauptbau / Corps de Logis - Von innen - Beletage - Vorzimmer - Nördliche Wand, Ostseite - Ausschnitt aus der Tapisserie "Ausblick auf einen Tempel mit Glocke" aus der fünfteiligen Folge "Exotische Landschaften" (Inv.Nr. G 133; Höhe x Breite: 289 cm x 311 cm; Marke / Signatur: DAVBVSSON.RAYNAV[D]; hergestellt in der Manufacture Royale d'Aubusson, Ateliers Reynaud und Pierre Couloudon, 2. Viertel / Mitte 18. Jahrhundert; restauriert 1908, 1959 und nach 2007) (aufgenommen im März 2021, am Nachmittag)](https://www.monumente-im-bild.de/wp-content/uploads/cache/mib-br-4k-2021-03-09-a-5261-schloss-bruchsal-vorzimmer-tapisserie-tempel/3833936887.jpg)

![Schloss Bruchsal - Hauptbau / Corps de Logis - Von innen - Beletage - Vorzimmer - Nördliche Wand, Ostseite - Ausschnitt aus der Tapisserie "Ausblick auf einen Tempel mit Glocke" aus der fünfteiligen Folge "Exotische Landschaften" (Inv.Nr. G 133; Höhe x Breite: 289 cm x 311 cm; Marke / Signatur: DAVBVSSON.RAYNAV[D]; hergestellt in der Manufacture Royale d'Aubusson, Ateliers Reynaud und Pierre Couloudon, 2. Viertel / Mitte 18. Jahrhundert; restauriert 1908, 1959 und nach 2007) (aufgenommen im März 2021, am Nachmittag) Schloss Bruchsal - Hauptbau / Corps de Logis - Von innen - Beletage - Vorzimmer - Nördliche Wand, Ostseite - Ausschnitt aus der Tapisserie "Ausblick auf einen Tempel mit Glocke" aus der fünfteiligen Folge "Exotische Landschaften" (Inv.Nr. G 133; Höhe x Breite: 289 cm x 311 cm; Marke / Signatur: DAVBVSSON.RAYNAV[D]; hergestellt in der Manufacture Royale d'Aubusson, Ateliers Reynaud und Pierre Couloudon, 2. Viertel / Mitte 18. Jahrhundert; restauriert 1908, 1959 und nach 2007) (aufgenommen im März 2021, am Nachmittag)](https://www.monumente-im-bild.de/wp-content/uploads/cache/mib-br-4k-2021-03-09-a-5253-schloss-bruchsal-vorzimmer-tapisserie-tempel/1421921837.jpg)

![Schloss Bruchsal - Hauptbau / Corps de Logis - Von innen - Beletage - Vorzimmer - Nördliche Wand, Ostseite - Ausschnitt aus der Tapisserie "Ausblick auf einen Tempel mit Glocke" aus der fünfteiligen Folge "Exotische Landschaften" (Inv.Nr. G 133; Höhe x Breite: 289 cm x 311 cm; Marke / Signatur: DAVBVSSON.RAYNAV[D]; hergestellt in der Manufacture Royale d'Aubusson, Ateliers Reynaud und Pierre Couloudon, 2. Viertel / Mitte 18. Jahrhundert; restauriert 1908, 1959 und nach 2007) (aufgenommen im März 2021, am Nachmittag) Schloss Bruchsal - Hauptbau / Corps de Logis - Von innen - Beletage - Vorzimmer - Nördliche Wand, Ostseite - Ausschnitt aus der Tapisserie "Ausblick auf einen Tempel mit Glocke" aus der fünfteiligen Folge "Exotische Landschaften" (Inv.Nr. G 133; Höhe x Breite: 289 cm x 311 cm; Marke / Signatur: DAVBVSSON.RAYNAV[D]; hergestellt in der Manufacture Royale d'Aubusson, Ateliers Reynaud und Pierre Couloudon, 2. Viertel / Mitte 18. Jahrhundert; restauriert 1908, 1959 und nach 2007) (aufgenommen im März 2021, am Nachmittag)](https://www.monumente-im-bild.de/wp-content/uploads/cache/mib-br-4k-2021-03-09-a-5245-schloss-bruchsal-vorzimmer-tapisserie-tempel/3214120049.jpg)

![Schloss Bruchsal - Hauptbau / Corps de Logis - Von innen - Beletage - Vorzimmer - Nördliche Wand, Ostseite - Ausschnitt aus der Tapisserie "Ausblick auf einen Tempel mit Glocke" aus der fünfteiligen Folge "Exotische Landschaften" (Inv.Nr. G 133; Höhe x Breite: 289 cm x 311 cm; Marke / Signatur: DAVBVSSON.RAYNAV[D]; hergestellt in der Manufacture Royale d'Aubusson, Ateliers Reynaud und Pierre Couloudon, 2. Viertel / Mitte 18. Jahrhundert; restauriert 1908, 1959 und nach 2007) (aufgenommen im März 2021, am Nachmittag) Schloss Bruchsal - Hauptbau / Corps de Logis - Von innen - Beletage - Vorzimmer - Nördliche Wand, Ostseite - Ausschnitt aus der Tapisserie "Ausblick auf einen Tempel mit Glocke" aus der fünfteiligen Folge "Exotische Landschaften" (Inv.Nr. G 133; Höhe x Breite: 289 cm x 311 cm; Marke / Signatur: DAVBVSSON.RAYNAV[D]; hergestellt in der Manufacture Royale d'Aubusson, Ateliers Reynaud und Pierre Couloudon, 2. Viertel / Mitte 18. Jahrhundert; restauriert 1908, 1959 und nach 2007) (aufgenommen im März 2021, am Nachmittag)](https://www.monumente-im-bild.de/wp-content/uploads/cache/mib-br-4k-2021-03-09-a-5269-schloss-bruchsal-vorzimmer-tapisserie-tempel/2278869857.jpg)

![Schloss Bruchsal - Hauptbau / Corps de Logis - Von innen - Beletage - Vorzimmer - Nördliche Wand, Ostseite - Ausschnitt aus der Tapisserie "Ausblick auf einen Tempel mit Glocke" aus der fünfteiligen Folge "Exotische Landschaften" (Inv.Nr. G 133; Höhe x Breite: 289 cm x 311 cm; Marke / Signatur: DAVBVSSON.RAYNAV[D]; hergestellt in der Manufacture Royale d'Aubusson, Ateliers Reynaud und Pierre Couloudon, 2. Viertel / Mitte 18. Jahrhundert; restauriert 1908, 1959 und nach 2007) (aufgenommen im März 2021, am Nachmittag) Schloss Bruchsal - Hauptbau / Corps de Logis - Von innen - Beletage - Vorzimmer - Nördliche Wand, Ostseite - Ausschnitt aus der Tapisserie "Ausblick auf einen Tempel mit Glocke" aus der fünfteiligen Folge "Exotische Landschaften" (Inv.Nr. G 133; Höhe x Breite: 289 cm x 311 cm; Marke / Signatur: DAVBVSSON.RAYNAV[D]; hergestellt in der Manufacture Royale d'Aubusson, Ateliers Reynaud und Pierre Couloudon, 2. Viertel / Mitte 18. Jahrhundert; restauriert 1908, 1959 und nach 2007) (aufgenommen im März 2021, am Nachmittag)](https://www.monumente-im-bild.de/wp-content/uploads/cache/mib-br-4k-2021-03-09-a-5232-schloss-bruchsal-vorzimmer-tapisserie-tempel/1468772471.jpg)

![Schloss Bruchsal - Hauptbau / Corps de Logis - Von innen - Beletage - Vorzimmer - Nördliche Wand, Ostseite - Ausschnitt aus der Tapisserie "Ausblick auf einen Tempel mit Glocke" aus der fünfteiligen Folge "Exotische Landschaften" (Inv.Nr. G 133; Höhe x Breite: 289 cm x 311 cm; Marke / Signatur: DAVBVSSON.RAYNAV[D]; hergestellt in der Manufacture Royale d'Aubusson, Ateliers Reynaud und Pierre Couloudon, 2. Viertel / Mitte 18. Jahrhundert; restauriert 1908, 1959 und nach 2007) (aufgenommen im März 2021, am Nachmittag) Schloss Bruchsal - Hauptbau / Corps de Logis - Von innen - Beletage - Vorzimmer - Nördliche Wand, Ostseite - Ausschnitt aus der Tapisserie "Ausblick auf einen Tempel mit Glocke" aus der fünfteiligen Folge "Exotische Landschaften" (Inv.Nr. G 133; Höhe x Breite: 289 cm x 311 cm; Marke / Signatur: DAVBVSSON.RAYNAV[D]; hergestellt in der Manufacture Royale d'Aubusson, Ateliers Reynaud und Pierre Couloudon, 2. Viertel / Mitte 18. Jahrhundert; restauriert 1908, 1959 und nach 2007) (aufgenommen im März 2021, am Nachmittag)](https://www.monumente-im-bild.de/wp-content/uploads/cache/mib-br-4k-2021-03-09-a-5290-schloss-bruchsal-vorzimmer-tapisserie-tempel/1109797506.jpg)

Galerie aktualisiert am 18.03.2021. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Tapisserie „Landschaft mit Truthahnpaar“

- Inventarnummer: G 135; Höhe x Breite: 302 cm x 422 cm; Signatur: keine; Restaurierungen: 1959 und 2021

- Darstellung: Landschaft mit großen Bäumen und Pflanzen, im Vordergrund ein Truthahnpaar, im Mittelgrund eine Architekturstaffage mit Schlangensäulen und einer Stoffdraperie, im Hintergrund Felsen sowie eine Treppe zu einem Pavillon

Galerie aktualisiert am 17.03.2021. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Tapisserie „Ausblick auf Tempel und Wasserfall“

- Inventarnummer: G 134; Höhe x Breite: 296 cm x 374 cm; Signatur: MR.DAVBVSSON / P.COVLODON; Restaurierungen: 1911, 1959 und nach 2007

- Darstellung: gestaffelte Hügel mit einem Wasserfall im Vordergrund, mit Pagoden, Pavillons, großen Bäumen und Pflanzen sowie Vögeln

Galerie aktualisiert am 16.03.2021. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Tapisserie „Blick auf Stadttor“

- Inventarnummer: G 141; Höhe x Breite: 292 cm x 129 cm; Signatur: M.R.DAVBUSON; Restaurierungen: 1961 und 2021

- Darstellung: großer Baum mit fremdländischen Blüten und große Pflanze mit Blüten sowie ein Vogel im Vordergrund, im Mittelgrund eine Stadtarchitektur mit einem Stadttor sowie Bäume und ein Wasserlauf, im Hintergrund ein Gebirge

Galerie aktualisiert am 17.03.2021. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Arbeitszimmer: Tapisserien „Die Geschichte von David und Abigail“

- Ensemble: fünfteiliger Zyklus „Die Geschichte von David und Abigail„

- Begebenheit aus dem Alten Testament, 1. Buch Samuel, Kapitel 25; in Bordüren Darstellungen antiker Götter

- Manufaktur: unbekannt, wohl in Brüssel angesiedelt

- Zeit: vermutlich 3. Viertel des 16. Jh. Die Tapisserien gehören zu den ältesten Tapisserien im Schloss Bruchsal.

- Beschaffung: unklar, vermutlich gehörten die Tapisserien zum fürstbischöflichen Bestand.

- Hängung: früher vermutlich in einem Kavalierszimmer im obersten Stockwerk; später (bestimmt ab 1928) bis zur Auslagerung vor den Bombenangriffen des Zweiten Weltkrieges im Arbeitszimmer; zwischen 1975 und 2002 im Museum „Höfische Kunst des Barocks“, einer ehemaligen Außenstelle des Badischen Landesmuseums Karlsruhe im Schloss Bruchsal

- Folgende Tapisserie des Zyklus hängt nicht im Schloss: „Abigail unterrichtet Nabal“ (Inv.Nr. G 108).

Alle Bilder des Zimmers (und weitere Ansichten der Tapisserien) finden sich hier: Arbeitszimmer

Tapisserie „David schickt Botschafter zu Nabal“

- Inventarnummer: G 110; Höhe x Breite: 282 cm x 344 cm; Signatur: dreiblättriges Kleeblatt; Restaurierungen: 1959, 1966 und nach 2007

- Darstellung: Szenen aus dem 1. Buch Samuel, Kapitel 25, Verse 2-13

- Hauptszene, rechts: König David beauftragt Gefolgsleute, den Schaf- und Ziegenzüchter Nabal aufzusuchen, um Unterstützung an Lebensmitteln für einen Feldzug zu erbitten.

- Nebenszene, links: die Gefolgsleute unterbreiten Nabal die Bitte des Königs. Nabal weist die Boten ab.

- Nebenszene, links im Hintergrund: David rüstet sich mit 400 Mann, um gegen Nabal zu ziehen.

- Nebenszene, links unten: die Begebenheit spielt sich während der Zeit der Schafschur ab. Zwei Männer scheren Schafe.

Galerie aktualisiert am 25.12.2020. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Tapisserie „Abigail vor David“

- Inventarnummer: G 107; Höhe x Breite: 280,5 cm x 408 cm; Signatur: dreiblättriges Kleeblatt; Restaurierungen: 1966 und nach 2007

- Darstellung: Szenen aus dem 1. Buch Samuel, Kapitel 25, Verse 18 und 23

- Die Knechte Nabals haben Abigail, Nabals Frau, von der Abfuhr ihres Mannes unterrichtet. Sie macht sich ohne Wissen des Mannes auf den Weg zu David und nimmt viele Lebensmittel mit.

- Hauptszene, Mitte: Unterwegs trifft sie nun David mit seinen Kriegern, steigt vom Pferd herab, fällt vor David nieder, bittet um Gnade und präsentiert Geschenke.

- Nebenszene, links und Mitte: Dienerinnen bringen weitere Lebensmittel als Geschenke. Ein Diener hält das Pferd, von dem sie eben abgestiegen ist.

- Nebenszene, links im Hintergrund: Knechte laden weitere Lebensmittel ab.

Galerie aktualisiert am 15.03.2020. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Tapisserie „Abigail unterrichtet Nabal“

- Inventarnummer: G 109; Höhe x Breite: 286 cm x 211 cm; Signatur: keine; Restaurierungen: 1959 und nach 2007

- Darstellung: Szenen aus dem 1. Buch Samuel, Kapitel 25, Verse 36-37

- Abigail kehrt zu ihrem Mann Nabal zurück. Er hat ein Festmahl vorbereitet, an dem er sich betrinkt. Zunächst erzählt Abigail ihrem Mann nichts, erst am nächsten Morgen erzählte sie ihm alles. Nabal erschrickt und wird wie Stein. Wenige Tage danach stirbt er.

- Hauptszene, Vordergrund: mit erhobenem Zeigefinger weist Abigail ihren Mann auf sein törichtes Verhalten hin. Er scheint sehr zerknirscht zu sein.

- Nebenszene, rechts im Hintergrund: Darstellung des Festmahls

Galerie aktualisiert am 17.01.2021. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Tapisserie „David lässt um Abigail werben“

- Inventarnummer: G 111; Höhe x Breite: 283 cm x 337 cm; Signatur: keine; Restaurierungen: 1961 und nach 2007

- Besonderheit: kleine Farbunterschiede zwischen dem linken Drittel und dem Rest. Der Teppich scheint auseinander geschnitten oder das linke Drittel umgeschlagen und die linke Bordüre neu angesetzt worden zu sein.

- Darstellung: Szenen aus dem 1. Buch Samuel, Kapitel 25, Verse 39 und 42

- David möchte Abigail zu seiner Frau nehmen und sendet Knechte zu ihr. Abigail macht sich auf zu David, setzt sich auf ein Pferd und reitet mit ihren Mägden zu David.

- Hauptszene, Vordergrund: zwei Gefolgsleute Davids überbringen Abigail die Botschaft.

- Nebenszene, Mittelgrund: Abigail reitet auf einem Pferd zusammen mit ihren Mägden zu David.

- Nebenszene, Hintergrund: David und Abigail fallen sich vor den Toren der Stadt in die Arme.

Galerie aktualisiert am 24.12.2020. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Thronsaal: Tapisserien „Berühmte Männer nach Plutarch“

- Ensemble: siebenteilige Folge „Berühmte Männer nach Plutarch„

- Jeder Wirkteppich ist einem Krieger aus Plutarchs Leben bedeutender Männer gewidmet.

- Die dargestellten Begebenheiten, heroische oder großmütige Taten, konnten als Vorbilder für fürstliche Tugenden dienen.

- Entwürfe: Victor Honoré Janssens (1658-1736)

- Manufaktur: Werkstatt von Daniel und Urban Leyniers und Hendrik Reydams in Brüssel

- Zeit: um 1735 bis 1745

- Besonderheit: Teppiche zeugen von höchster Könnerschaft der Wirker. Ziel war die möglichst vollendete Nachahmung der Malerei. Hilfsmittel hierzu: Erfahrung in der Wollfärberei sowie eine Vielzahl von Farbtönen der Wollfäden in zahllosen Abstufungen

- Hängung: Von Anfang an waren die Teppiche für den Thronsaal bestimmt. Wohl erst nach 1750 wurden sie im Thronsaal aufgehängt (genaue Datierung unbekannt). Seit 1808 sind sie im Thronsaal belegt und verblieben bis zur Auslagerung vor den Bombenangriffen des Zweiten Weltkrieges an ihrem Standort. Zwischen 1981 und 2002 hingen sie in den Räumen des Museums „Höfische Kunst des Barocks“.

- Folgende Tapisserien der Folge hängen nicht im Schloss: „Einzug des Dion in Syrakus“ (Inv.Nr. G 165), „Leben des Perikles“ (Tapisseriefragment, Inv.Nr. G 156) und „Reigentanz des Theseus auf der Insel Delos mit Opfer im Apollotempel“ (Inv.Nr. BLM Gob. 1).

Alle Bilder des Zimmers (und weitere Ansichten der Tapisserien) finden sich hier: Thronsaal

Tapisserie „Fest des Lykurg“

- Inventarnummer: G 166; Höhe x Breite: 383 cm x 618 cm; Signatur: keine; Restaurierungen: 1966 und nach 2007

- Die Begebenheit spielt zur Zeit, als Sparta noch Königtum war. Lykurg war ein spartanischer Königssohn. Nachdem sein Vater und sein Bruder ermordet worden waren, regierte Lykurg als Vormund seines noch ungeborenen Neffen. Das Angebot seiner Schwägerin, das Kind zu töten, damit Lykurg selbst König werden konnte, lehnte er ab. Nach der Geburt seines Neffen brachten Diener den Säugling zu Lykurg, der gerade mit hohen Beamten bei einem Festmahl saß. Lykurg sagte zu den Anwesenden: „Ein König ist uns geboren, Spartaner!“. Dann legte er den Neffen auf einen Thron und gab ihm den Namen „Charilaus“ (Volksfreude).

- Hauptszene, Vordergrund: Männer lagern um eine Festtafel. Alle blicken erstaunt nach links. Ein Säugling sitzt auf einem Thronsessel, ein Mann, wohl Lykurg, hält eine Krone über sein Haupt.

- Nebenszene, Hintergrund: ein hoch drapierter Vorhang verdeckt Teile einer Architektur. Durch die hohe Arkade und rechts des Gebäudes werden eine Landschaft und weitere Häuser sichtbar.

Galerie aktualisiert am 16.02.2021. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Tapisserie „Aristides opfert den Manen“

- Inventarnummer: G 167; Höhe x Breite: 379 cm x 408 cm; Signatur: keine; Restaurierungen: 1966 und nach 2007

- Die Begebenheit spielt nach dem Sieg der Griechen über die Perser bei Plataiai im Jahr 479 v. Chr. Aristeides von Athen kommandierte die athenischen Truppen in der Schlacht von Plataiai. Nach dem Sieg machte Aristeides den Vorschlag, es sollten alljährlich die Stellvertreter und Festgesandten Griechenlands in Plataiai zusammenkommen und alle fünf Jahre feierliche Kampfspiele unter dem Namen „Eleutherien“ (Freiheitsfeste) veranstalten. Nachdem der Vorschlag Gesetz wurde, begingen die Platäer alljährlich eine Totenfeier zur Erinnerung an die gefallenen und beerdigten Griechen und zur Besänftigung der Manen.

- Hauptszene, rechts: Vor einem Obelisken im freien Feld steht ein Mann, wohl Aristeides, der einen Kranz hält. Daneben steht ein Begleiter, davor sind Krieger versammelt.

- Nebenszene, links: ein Scheiterhaufen für das Opfer ist aufgeschichtet, daneben ein mit Lorbeerzweigen beladener Wagen.

- Nebenszene, rechts: ein Opfertier, ein Stier, wird herbeigeführt. Dahinter kündigen Trompetenbläser die Feier an.

- Nebenszene, Vordergrund: ein Krieger schöpft aus einem Teich Wasser.

- Nebenszene, Mittel-/Hintergrund: Zelte der Krieger sind zu sehen, im Hintergrund eine Landschaft mit einer Stadt.

- Hängung: auf sehr frühen Fotos ist der Teppich rechts des Thronsessels zu sehen. Unklar bleibt, ob dies der Hängung im 18. und 19. Jh. entsprach.

Galerie aktualisiert am 07.02.2021. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Tapisserie „Timoleon beim Orakel von Delphi“

- Inventarnummer: G 163; Höhe x Breite: 383 cm x 276,5 cm; Signatur: keine; Restaurierungen: 1965 und nach 2007

- Die Begebenheit trug sich zu, ehe der korinthische Feldherr Timoleon zu einem Kriegszug nach Italien aufbrach. Zunächst begab er sich jedoch nach Delphi, um Apollon zu opfern. Beim Hinabsteigen in das Heiligtum wurde ihm ein Zeichen gesetzt, von den dort hängenden Weihegeschenken löste sich eine Weihebinde, flog herab und legte sich auf Timoleons Haupt, als würde er von Apollon gekränzt.

- Hauptszene, Mitte: erschreckt beobachten Timoleon und seine Begleiter, wie sich die Weihebinde oberhalb seines Hauptes von der Säule löst.

- Nebenszene, links: Pythia, die die Orakelsprüche deutet, sitzt auf einem Stuhl, davor liegen Bücher und Schriftrollen.

- Nebenszene, Vordergrund: ein Widder liegt hier, eine Opfergabe Timoleons, daneben ein Beil und ein Kranz.

- Nebenszene, Mittelgrund: Die Begebenheit spielt in einem Rundtempel, dessen Säulen teilweise durch einen Vorhang verdeckt sind. Links steht auf einem Sockel eine Statue von Apollon, davor ein Opfergefäß. Männer, teils Krieger, beobachten die Szene.

Galerie aktualisiert am 07.02.2021. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Tapisserie „Faustkampf des Knaben Eumenes“

- Inventarnummer: G 164; Höhe x Breite: 382 cm x 231,5 cm; Signatur: keine; Restaurierungen: 1965 und nach 2007

- Der junge Eumenes von Kardia, Sohn eines armen Mannes, lebte mit seinem Vater am Hof von König Philipp II. von Makedonien (dem Vater Alexanders des Großen) und erfuhr dort ein eine gute Bildung. Philipp sei Eumenes durch seine Intelligenz und Tapferkeit im Ringkampf aufgefallen, worauf er ihn zu sich nahm und Eumenes später als Sekretär in seine Dienste kam. Später wurde Eumenes ebenso Sekretär Alexanders des Großen und einer seiner Nachfolger.

- Hauptszene, Vordergrund: ein sitzender, an eine Mauer gelehnter Mann mit Krone und in Rüstung, wohl Philipp, schaut dem Ringkampf zweier Knaben zu. Ein dritter Knabe liegt schon niedergeschlagen am Boden.

- Nebenszene, Mittelgrund: zwei Männer und zwei Krieger schauen dem Ringkampf ebenso zu. Dahinter findet ein weiterer Ringkampf mit drei Jungen statt.

- Nebenszene, Hintergrund: eine Landschaft mit Hügeln, einer befestigten Anlage und einer Stadt sowie ein Turm sind zu sehen.

- Hängung: eine alte Fotoaufnahme zeigt den Teppich auf der Nordseite der Ostwand.

Galerie aktualisiert am 02.02.2021. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Musikzimmer: Savonnerien

- Besonderheit: Savonnerien sind Knüpfteppiche, ähnlich den Orientteppichen, sie werden also nicht gewirkt. Durch eine spezielle Herstellungstechnik erhalten sie einen samtartigen Glanz.

- Ensemble: Garnitur von Savonnerien, bestehend heute aus sechs Wandbehängen, zwei Sitzbänken, zwei Armsesseln, sechs Hockern und einem Kaminschirm. Ursprünglich umfasste die Garnitur noch drei weitere Wandbehänge, vier Armsessel, acht Hocker und drei Ofenschirme.

- Beschaffung: ursprünglich bestellt 1758 von Clemens August I., Erzbischof und Kurfürst von Köln; nach dessen Tod teilweise aufgekauft durch Franz Christoph von Hutten zum Stolzenberg, Fürstbischof von Speyer.

- Entwürfe: Johann Martin Metz (1717-1790)

- Manufaktur: Kurkölnische Savonneriemanufaktur in Bonn

- Zeit: zwischen 1758 und 1761

- Höhe der Wandbehänge: ca 4 Meter

- Szenen auf den Wandteppichen vertikal angeordnet, durch Rokoko-Rahmenwerk aus Kartuschen, Blumenornamenten und Vögeln verbunden

- Hierarichische Anordnung: unterste Ebene für einfache Freuden (wie Affen als verspielte Musiker), mittlere Ebene: profane weltliche Szenen (wie ein Teetrinker), oberste Ebene: religiöse Handlungen (wie Darbringung eines Rauchopfers)

- Darstellungen auf den Canapés (Sofas), Fauteuils (Sesseln) und Tabourets (Hockern): Darstellungen von Chinesen, umrahmt von Rocaillen, Blüten, Affen und Vögeln

- Szenen mit chinesischen Figuren dienten der Vermittlung des fantastischen Fremden, nicht einer Darstellung historischer Realitäten.

Alle Bilder des Zimmers finden sich hier: Musikzimmer

Savonnerien / Wandbehänge

Galerie aktualisiert am 21.11.2019. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Savonnerien / Wandbehänge – Collagen

Galerie aktualisiert am 16.01.2021. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Savonnerien / Möbel

Galerie aktualisiert am 16.01.2021. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Jagdzimmer: Tapisserien „Groteskenfolge“

- Ensemble: sechsteilige Folge „Grotesken„

- Darstellungen: die unbekannte, exotische chinesische Welt, bekannt geworden durch die in China missionierenden Jesuiten

- Typen: drei Arten von Folgen: Darstellung von Jahreszeiten, Szenen der italienischen Komödie sowie exotische Tiere

- Stil: der Kabinettzeichner Ludwigs XIV., Jean Berain (1637-1711), kreierte aus dem exotischen Genre einen eigenen Stil: den „Berain-Stil“

- Inhalte: auf dumpfgelbem Grund („Tabac d’Espagne“) finden sich Architekturelemente, Säulen, Architrave, Bögen, Gitterwerke, Blattwerk, Bandelwerk, Laubenarchitekturen, Draperien, Vorhänge, Sonnenzelte, Blumengirlanden, Bänder, Vögel, Tiere, groteske Wesen und exotisches Beiwerk. Die Fantasiearchitekturen stehen auf einer Art Bühne, zu der teils Treppen hinführen.

- Bordüren: dekorativ, in chinesischer Manier, mit Bandelwerk und Blumengirlanden, Vögeln, exotischen Köpfen und Hermen; in Kartuschen in der horizontalen Mitte Köpfe von Chinesen

- Entwürfe: Jean-Baptiste Monnoyer (1634-1699), Guy-Louis de Vernansal (1648-1729), Jean-Baptiste B(e)lin de Fontenay (1655-1715)

- Manufaktur: Werkstatt von Philippe Behagle (Vater oder Sohn) in Beauvais

- Zeit: zwischen 1685 und 1719

- Die Grotesken-Serien war sehr erfolgreich. Zwischen 1689 und 1732 erstellte die Manufaktur 150 Einzelstücke.

- Die Serien unterschieden sich in den Bordüren (Chinesenmotive, Laubwerk oder Imitationen von Bilderrahmen) und den Bildfeldern (fantasievolle Architekturen mit meist kleinfigurigen, exotischen Szenen).

- Hängung: Frühzeit unklar, im 19. Jh. wohl in Zimmern im obersten Stockwerk, 1928 im Jagdzimmer nachgewiesen

- Folgende Tapisserien der Folge hängen nicht im Schloss: „Tierbändiger“ (Inv.Nr. G 102) sowie „Seiltänzer und Dromedar“ (Inv.Nr. G 103).

Alle Bilder des Zimmers (und weitere Ansichten der Tapisserien) finden sich hier: Jagdzimmer

Tapisserie „Bacchus“

- Inventarnummer: G 105; Höhe x Breite: 341 cm x 285 cm; Signatur: keine; Restaurierungen: 1960 und nach 2007

- Darstellung: exotische Szene mit Bacchus (Beiname von Dionysos), dem Gott des Weines, des Rausches, des Wahnsinns und der Ekstase

- Hauptszene, Mitte: in einem Rundtempel steht auf einem Sockel eine Statue von Bacchus, ihm zu Füßen ein Panther (Begleiter von Dionysos), in der Hand hält Baccus einen Thyrsusstab (Stab des Dionysos); vor dem Tempel steht links ein Schalmeienbläser, rechts Flora (Göttin der Blüte) in einer Art Opferhaltung.

- Nebenszenen: auf horizontalen Stäben oberhalb der Kuppel stehen Parfümbrenner, von ihnen hängen auch Blumengirlanden herunter.

Galerie aktualisiert am 24.02.2021. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Tapisserie „Tänzerinnen vor einer Statue des Gottes Pan“

- Inventarnummer: G 101; Höhe x Breite: 332,5 cm x 325 cm; Signatur: keine; Restaurierungen: 1960 und nach 2007

- Darstellung: exotische Szene mit Tänzerinnen vor einer Statue des Hirtengotts Pan

- Hauptszene, Mitte: in der Mitte steht eine steinerne Herme des Gottes Pan, zwei Frauen davor huldigem dem Gott. Die Frau links kniet auf einem Ziegenbock und nimmt Blumen aus einem Korb, den ihr ein Knabe hinhält. Die Frau rechts tanzt vor der Statue. Links der Gruppe steht halb verdeckt eine Tamburinspielerin.

- Nebenszenen: die Gruppe befindet sich in einer Portikusarchitektur mit Säulen und einem Architrav, auf dem links ein Vogel und rechts ein Pfau sitzt. Oberhalb der Architektur finden sich an horizontalen Stäben exotische geflügelte Frauenbüsten sowie Parfümbrenner, darunter ein großer Adler mit ausgebreiteten Schwingen, in den Fängen hält er einen Lorbeerkranz.

Galerie aktualisiert am 22.03.2021. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

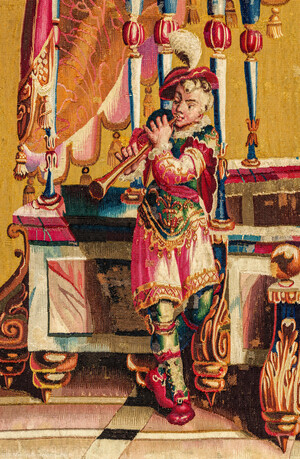

Tapisserie „Musikanten“

- Inventarnummer: G 104; Höhe x Breite: 335 cm x 205 cm; Signatur: keine; Restaurierungen: 1960 und nach 2007

- Darstellung: exotische Szene mit zwei Musikanten in einer Bühnenarchitektur

- Hauptszene: unten in der Mitte sitzt ein Gitarrenspieler an einem Tisch, auf dem ein Dudelsack sowie eine Geige liegt. Ein zweiter Musikant steht hinter dem Tisch und bläst die Querflöte. Über der Gruppe hängt ein mehreckiger Baldachin mit reichem Federschmuck.

- Nebenszenen: die beiden Musikanten sind eingebettet in eine Bühnenarchitektur mit Sockeln, Säulen und einem Gebälk oben, über dem ein Vorhang drapiert ist. Das obere Drittel des Bildfelds füllen Vögel, Blumengirlanden und Draperien.

Galerie aktualisiert am 26.02.2021. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Tapisserie „Elefantentreiber“

- Inventarnummer: G 106; Höhe x Breite: 337 cm x 358 cm; Signatur: keine; Restaurierungen: 1960 und nach 2007

- Besonderheit: die linke Seite der Tapisserie ist beschnitten, die Bordüre und ein Teil des Bildfeldes fehlen. Die rechte Bordüre ist unsichtbar montiert, so dass ein eher symmetrischer Gesamteindruck der Tapisserie entsteht.

- Darstellung: exotische Szene mit einem Elefanten und drei Personengruppen in einer Bühnenarchitektur

- Hauptszene: unten in der Mitte schreitet ein geschmückter Elefant nach rechts, geführt von einem Knaben. Auf dem Tier sitzt ein zweiter Knabe, der eine Trompete bläst. Vermutlich sah der Maler nie einen Elefanten, denn die Füße des Elefanten sind mit Krallen versehen.

- Nebenszenen: unter dem linken Bogen findet sich ein tanzendes Paar, teils angeschnitten. Der junge Mann ist mit einem Hofnarrenkostüm gekleidet und hält eine Panflöte. Unter dem rechten Bogen tanzt ein Trompete spielender Knabe, neben ihm steht ein Mädchen mit einem Thyrsusstab in der Hand. Sie weist auf einen am Boden liegenden Leoparden. Auf dem Sockel rechts davon liegt eine Sphinx.

Galerie aktualisiert am 21.03.2021. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Gelbes Zimmer: Tapisserien „Szenen aus dem Alten Testament“

- Ensemble: sechsteilige Folge mit verschiedenen Szenen aus dem Alten Testament

- Manufaktur: Martin II Reymbouts in Brüssel, einer der führenden Meister seiner Epoche

- Zeit: um 1600. Die Tapisserien gehören damit zu den ältesten Tapisserien im Schloss Bruchsal.

- Besonderheit: die Bildflächen der Teppiche dieser Folge sind fast vollständig ausgefüllt, es verbleibt kaum leerer Raum, als hätte der Entwerfer unter einem ‚horror vacui‚ gelitten. Der Hintergrund reicht fast bis zum Horizont und läßt kaum Himmel frei.

- Beschaffung: unbekannt; vermutlich gehören die Teppiche zum Bruchsaler Altbestand.

- Hängung: Frühzeit unklar, im 19. Jh. wohl in Zimmern im obersten Stockwerk, später im Gelben Zimmer

- Folgende Tapisserien der Folge hängen nicht im Schloss: „David meldet sich bei König Saul zum Kampf gegen Goliath“ (Inv.Nr. G 114) sowie „König Salomo empfängt die Königin von Saba“ (Inv.Nr. G 117).

Alle Bilder des Zimmers (und weitere Ansichten der Tapisserien) finden sich hier: Gelbes Zimmer

Tapisserie „David besänftigt Saul mit Saitenspiel“

- Inventarnummer: G 115; Höhe x Breite: 274 cm x 328 cm; Signatur: keine; Restaurierungen: 1965/66 und nach 2007

- Darstellung: Episode aus der Geschichte Davids, 1. Buch Samuel, Kapitel 18

- Jonatan, der Sohn von König Saul, freundet sich mit David an. Saul nimmt David daher in sein Haus auf. Später sendet König Saul David mehrfach zu Kriegszügen, aus denen David immer wieder als Sieger zurückkehrt. David wird in der Folge immer beliebter beim Volk. Nach dem Sieg Davids über die Philister wird David am Hof freudig empfangen und das Volk rühmt ihn. Daraufhin wird König Saul sehr zornig und eifersüchtig und ist voll des Argwohns gegen Saul. Am nächsten Tag, als David König Saul auf seinem Instrument vorspielt, gerät der König in Zorn und möchte David mit dem Speer an die Wand spießen. Er schleudert den Speer, David kann zwei Mal ausweichen.

- Hauptszene: abweichend von der Bibel findet die Szene im Freien statt. David versucht den König mit dem Saitenspiel zu besänftigen, Saul greift zum Speer und möchte ihn gegen David schleudern. Saul sitzt auf einem Thron erhöht, um ihn herum stehen Höflinge, während hinter David etliche Krieger stehen.

- Nebenszene: rechts im Hintergrund kommen Frauen und Männer aus einem Stadttor.

Galerie aktualisiert am 21.11.2020. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Tapisserie „Kriegsszene“

- Inventarnummer: G 113; Höhe x Breite: 277,5 cm x 388 cm; Signatur: keine; Restaurierungen: gegurtet 1961, restauriert 1963 und nach 2007

- Darstellung: unklare kriegerische Episode aus der Bibel; Darstellung einer Szene in einem Heerlager

- Hauptszene: Soldaten stehen in Formation mit erhobenen Lanzen oder lagern sich ungezwungen. Im Vordergrund unterhalten sich mehrere Männer, die Hauptperson ohne Helm weist mit dem Finger auf ein nicht sichtbares Ereignis hin.

Galerie aktualisiert am 13.12.2020. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Tapisserie „Abraham verstößt Hagar“

- Inventarnummer: G 116; Höhe x Breite: 283 cm x 200 cm; Signatur: keine; Restaurierungen: 1964 und nach 2007

- Darstellung: Episode aus der Geschichte Abrahams, 1. Buch Mose, Kapitel 20

- Sarah, Abrahams Frau, bekam keine Kinder. So schlug sie Abraham vor, dass er ihre Magd Hagar zur Frau nehmen sollte. Hagar wurde schwanger und gebar einen Sohn, Ismael. Als wider Erwaren die hoch betagte Sarah doch noch schwanger wurde und einen Sohn, Isaak, zur Welt brachte, schickte Abraham die Magd auf Sarahs Wunsch in die Wüste. In der Wüste droht Ismael, Hagars Sohn, zu verdursten. Ein Engel erscheint am Himmel, verheißt Hagar Gutes über Ismael und führte sie zu einem Wasserbrunnen. Danach wuchs Ismael in der Wüste auf und wurde dort sesshaft.

- Hauptszene: im Vordergrund steht Abraham mit Sarah, die einen Arm auf den gemeinsamen Sohn Isaak legt. Dieser hält einen Hund an der Leine. Abraham deutet mit seiner Armgeste das Verstoßen von Hagar an.

- Nebenszene, Mittelgrund: Hagar wandert mit ihrem Sohn Ismael und Begleiterinnen in die Wüste.

- Nebenszene, Hintergrund: als Ismael zu verdursten droht, erscheint ein Engel am Himmel, verheißt Gutes und zeigt auf den Wasserlauf um den Berg im Hintergrund.

- Nebenszene, Mittelgrund: Ismael weidet Kühe und Schafe, was bedeutet, dass er in der Wüste sesshaft wurde.

Galerie aktualisiert am 26.11.2020. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Tapisserie „Esther von Ahasver zu königlichen Ehren erhoben“

- Inventarnummer: G 112; Höhe x Breite: 273 cm x 197 cm; Signatur: keine; Restaurierungen: 1961 und nach 2007

- Darstellung: Episode aus dem Buch Esther, Kapitel 2

- Die Begebenheit spielt zur Zeit der Gefangenschaft der Israeliten in Babylon. Nachdem sich König Ahasver von seiner ersten Frau getrennt hat, lässt er junge schöne Frauen zu sich kommen, um eine neue Frau auszuwählen. Darunter war auch die Jüdin Esther. Der König fand Gefallen an Esther, setzte ihr die Krone auf und machte sie zur Königin.

- Hauptszene: dargestellt ist der Zeitpunkt nach der Krönung. Der Pokal, den der König in Händen hält, steht für das kommende Festmahl. Rechts blicken Esther und ihre Mägde zu Ahasver.

- Nebenszene, Hintergrund: ein kleinteilig angelegter Park der Renaissancezeit ist zu sehen, dahinter erhebt sich ein Schloss.

Galerie aktualisiert am 02.12.2020. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Garderobenzimmer: „Veston-Tapisserien“ / „Vestonstapete“

- Ensemble: mehrere Einzelbehänge; ursprünglicher Umfang: unbekannt; 1834 einige Teile verkauft; ursprünglich: drei einzelne Gehänge bildeten wohl einen Teppich; später: teils in einzelne Bahnen auseinander geschnitten; heute noch vorhanden: Teile mit den Bezeichnungen „2“, „3“, „4“ und „5“ am unteren Rand

- Manufaktur: unbekannt; vermutlich in Flandern

- Zeit: um 1700

- Beschaffung: aus dem Besitz von Damian Hugo Philipp von Schönborn-Buchheim; die Tapisserien wurden von Schönborn als „Vestonstapete“ bezeichnet.

- Hängung: zur Schönborn-Zeit zeitweise im Audienzzimmer, in seiner Retirade (privaten Räumen), 1721 sogar in seiner Unterkunft in Rom während der Konklave (Wahl von Papst Innozenz XIII.); seit 1813 nachweisbar im Schlafzimmer (heute Grünes Zimmer) neben dem Watteau-Kabinett; vor 1858 Umhängung in das Garderobenzimmer; ab 1975 im Museum „Höfische Kunst des Barocks“, einer ehemaligen Außenstelle des Badischen Landesmuseums Karlsruhe im Schloss Bruchsal; Hängung heute (beinahe alle Teile zu einem sehr breiten Behang zusammengesetzt) entspricht einem altem Foto.

- Darstellungen: Blumen- und Fruchtgehänge auf weißem Grund zwischen lorbeergeschmückten gedrehten Säulen; mit unterschiedlich dargestellten Vögeln und roten bzw. blauen Schleifen

- Folgende Einzelteile existieren heute: Inventarnummern G 137a (Höhe x Breite: 329 cm x 80 cm), G 137/1 (323 cm x 252 cm), G 137c (318 cm x 82,5 cm), G 137d (317 cm x 84 cm), G 137/4 (324 cm x 167 cm), G 138a (325 cm x 172 cm), G 138b (321,5 cm x 172,5 cm), G 168 (322 cm x 249 cm), G 168a (320 cm x 253 cm) und G 168c (319 cm x 88 cm)

Alle Bilder des Zimmers (und weitere Ansichten der Tapisserien) finden sich hier: Garderobenzimmer

Tapisserien: „Blumen- und Fruchtgehänge“

Galerie aktualisiert am 30.01.2020. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Blaues Zimmer: Tapisserien „Die Verwandlungen des Jupiter / Jupiter Transformatus“

- Ensemble: vierteilige Folge mit Szenen nach Ovid

- Manufaktur: unbekannt, wohl Brügge oder Antwerpen, vielleicht auch Frankreich

- Zeit: Drittes Viertel 17. Jahrhundert

- Marken / Signaturen: keine

- Beschaffung: die Tapisserien gehörten zum fürstbischöflichen Altbestand; 1805 erstmalig erwähnt; 1808 als Altbestand bezeichnet

- Hängung: mindestens ab 1808 bis mindestens 1913 im nördlichen 3. Obergeschoss, 1897 vorübergehend nach Karlsruhe verbracht, ab den 1920er Jahren Hängung in der Beletage

- Darstellungen: Göttervater Jupiter nähert sich in unterschiedlicher Gestalt sterblichen jungen Frauen. Als Stier entführt er die Königstochter Europa nach Kreta, als Schwan bezirzt er Leda, als Satyr schleicht er sich an die schlafende Nymphe Antiope heran und in menschlicher Gestalt, als Schäfer, täuscht er Mnemosyne. Aus allen Verbindungen gehen Kinder hervor. Die Mitten der horizontalen Bordüren werden durch Kartuschen betont, in den oberen steht jeweils die Inschrift „JUPITER TRANSFORMATUS“.

- Besonderheit: die Teppiche der Folge wurden mehrfach auseinander geschnitten und mit anderen Teppichteilen kombiniert, ebenso wurden Bordüren abgetrennt und wieder angesetzt.

- Folgende Tapisserien der Folge hängen nicht im Schloss: „Jupiter und Antiope“ (Inv.Nr. G 125) sowie „Täuschung der Mnemosyne“ (Inv.Nr. G 127).

Alle Bilder des Zimmers finden sich hier: Blaues Zimmer

Tapisserie „Europa auf dem Stier“

- Inventarnummern: G 128, G129; Höhe x Breite: 361 cm x 543 cm; Signatur: keine; Restaurierungen: 1961 und nach 2007

- Besonderheit: zu einem nicht bekannten Zeitpunkt wurde die Tapisserie rechts getrennt und ein Teilstück einer anderen Tapisserie („Callisto“) angefügt. Bei der Restaurierung 1961 wurde der Teppich in seinen heutigen Zustand versetzt.

- Darstellung: Eine Szene aus Ovid, Metamorphosen, Buch II, Vers 833-875, Jupiter und Europa. Europa ist die Tochter des phönizischen Königs Agenor. Zeus (Jupiter) verliebte sich in sie. Er verwandelte sich wegen seiner argwöhnischen Gattin Hera in einen Stier. Sein Bote Hermes trieb eine Stierherde in die Nähe der am Strand spielenden Europa, die der Zeus-Stier auf seinem Rücken entführte. Er schwamm mit ihr zur Insel Kreta, wo er sich zurückverwandelte. Der Verbindung mit dem Gott entsprangen drei Kinder. Auf Grund einer Verheißung der Aphrodite wurde der fremde Erdteil nach Europa benannt.

- Hauptszene, rechts der Mitte: die Darstellung gibt den Augenblick wieder, als Jupiter (in Gestalt eines mit Blumengirlanden bekränzten Stiers) Europa über das Meer entführt. Europa hält sich an seinem linken Horn fest. Voraus fliegt Hymen (der Gott der Hochzeit), die Hochzeitsfackel schwingend, links fliegt Amor (der Gott der Liebe) mit Pfeil und Bogen.

- Nebenszene, links: am Strand bleiben die drei Begleiterinnen Europas zurück, wehklangend

- Nebenszene, Mittelgrund: eine üppige Baumlandschaft, die Vorder- und Hintergrund trennt

- Nebenszene, Hintergrund: eine Landschaft am Ufer mit einem schlossartigen Gebäude

Galerie aktualisiert am 20.11.2019. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Tapisserie „Leda mit dem Schwan“

- Inventarnummer: G 126; Höhe x Breite: 344 cm x 351,5 cm; Signatur: keine; Restaurierungen: 1963 und nach 2007

- Besonderheit: der Teppich wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt rechts beschnitten, der Anschluss der Bordüre rechts nach oben und unten hin ist nicht organisch, das Bildfeld wirkt rechts bedrängt.

- Darstellung: Eine Szene aus Ovid, Metamorphosen, Buch VI, Vers 109, Jupiter und Leda. Zeus (Jupiter) verliebte sich in Leda. Er näherte sich ihr in der Gestalt eines Schwanes und schwängerte sie. Doch auch Ledas Mann Tyndareos schlief in dieser Nacht mit ihr. Leda gebar zwei Eier mit vier Kindern.

- Hauptszene, rechts der Mitte: unter einem Baum sitzt eine eine junge Frau (Leda) und liebkost den Hals eines vor ihr stehendes Schwans (Jupiter). Ein oberhalb des Schwans fliegender Putto schießt einen Pfeil auf die junge Frau. Über ihr sitzt im Geäst ein Papagei, ein Symbol der Liebe.

- Nebenszene, Mittelgrund: in einem Gewässer steht ein großer Brunnen, aus dem Wasser herunterläuft. In dem Gewässer befinden sich etliche weitere Vögel.

- Nebenszene, Hintergrund: in einem barockartigen Garten steht ein schlossartiges Gebäude im Stil des Klassizismus.

Galerie aktualisiert am 11.12.2020. Klicken bzw. tippen Sie auf ein Bild, um das Bild groß zu sehen.

Literatur

- Zu Tapisserien von Schloss Bruchsal:

- Staatliche Schlösser und Gärten BW: Schloss Bruchsal – 2018

- Katharina Rohne: „Savonnerien, geknüpfte Teppiche und Möbelbezüge / Deutsche Savonnerien: Orientalische Exotik aus Bonn“; in: Schlösser Baden-Württemberg, 2018-01

- Katharina Rohne: „Szenen aus dem alten Testament: wertvolle Tapisserie aus Brüssel / Kabale und Liebe“; in: Schlösser Baden-Württemberg, 2017-01

- Katharina Rohne: „In der Beletage werden die Teppiche aufgehängt / Rückkehr der Tapisserien“; in: Schlösser Baden-Württemberg, 2017-01

- Corinna Greb: „Die Musikanten – eine wertvolle Tapisserie näher betrachtet / Musikanten unterm Baldachin“; in: Schlösser Baden-Württemberg, 2012-02

- Barbara Erbsen-Haim: „Mit der Textilrestauratorin Diane Lanz im Badischen Generaldepot. Ihr Augenmerk gilt derzeit den kostbaren Tapisserien / Wie gewirkte Kostbarkeiten bewahrt werden“; in: Schlösser Baden-Württemberg, 2010-01

- Staatliche Schlösser und Gärten BW und LMZ BW (Hrsg.): Tapisserien – Wandteppiche aus den staatlichen Schlössern Baden-Württembergs – 2002

- Dora Heinz: Europäische Tapisseriekunst des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Geschichte ihrer Produktionsstätten und ihrer künstlerischen Zielsetzungen – 1995

- Dominique Chevalier, Pierre Chevalier, Pascal-François Bertrand: Les tapisseries d’Aubusson et de Felletin, 1457-1791 – 1988

- Kurpfälzisches Museum: Wandteppiche des 16. – 18. Jahrhunderts aus dem Schloss zu Bruchsal. Ausstellung im Ottheinrichbau, Schloss Heidelberg – 1960

- Hans Rott, Die Gobelins des Bruchsaler Schlosses im Zusammenhang mit den Bildteppichen der übrigen badischen Schlösser; in: Badische Heimat, 1922, Heft 1—3

- Hans Rott – Franz Xaver Kraus: Die Kunstdenkmäler des Amtsbezirks Bruchsal (Kreis Karlsruhe) – 1913,

siehe auch die digitalisierte Version der Uni Heidelberg - Fritz Hirsch: Das Bruchsaler Schloss aus Anlass der Renovation (1900-1909) – 1910,

siehe auch die digitalisierte Version der Württembergische Landesbibliothek Stuttgart

- Allgemein zu Tapisserien:

- Pascal-François Bertrand: La peinture tissée : théorie de l’art et tapisseries des Gobelins sous Louis XIV – 2015

- Jean Vittet: Les Gobelins au siècle des Lumières – 2014

- Arnauld Brejon de Lavergnée; Jean Vittet (Hg.): La tapisserie hier et aujourd’hui – 2011

- Thomas P. Campbell (Hg.): Tapestry in the Baroque. Threads of Splendor – 2007

- Fabienne Joubert, Pascal-François Bertrand, Amaury Lefébure: Histoire de la tapisserie – en Europe, du Moyen Âge à nos jours – 1995

- Edith A. Standen: European Post-Medieval Tapestries and Related Hangings in The Metropolitan Museum of Art, Volumes I and II – 1985,

siehe auch die digitalisierte Version des Metropolitan Museum of Art - Pierre Verlet, Joseph Jobé: Das grosse Buch der Tapisserie – 1965

- Dora Heinz: Europäische Wandteppiche. Teil: 1 – Von den Anfängen der Bildwirkerei bis zum Ende des 16. Jahrhunderts – 1963

- Otto Beger: Die europäische Wandteppich-Wirkerei in Vergangenheit und Gegenwart – 1930

- Otto Beger: Gesellschaftliche und technisch-wirtschaftliche Grundlagen der europäischen Wandteppich-Wirkerei, besonders der heutigen Gobelin-Manufaktur – 1929,

siehe auch die digitalisierte Version der Uni Heidelberg - Heinrich Göbel: Wandteppiche – 6 Bände – 1923–1934,

siehe auch die digitalisierte Version der Uni Heidelberg - Betty Kurth: Die deutschen Bildteppiche des Mittelalters – 3 Bände – 1926

- Hermann Schmitz: Bild-Teppiche. Geschichte der Gobelinwirkerei – 1921,

siehe auch die digitalisierte Version des Internet Archive / archive.org - Jules Guiffrey, Eugene Müntz, Alexandre Pinchart: Histoire générale de la tapisserie – 1878,

siehe auch die digitalisierte Version der Württembergische Landesbibliothek Stuttgart

Weblinks

- Zu Tapisserien:

- Schloss Bruchsal: Die Bruchsaler Tapisserien

- Wikipedia: Bildwirkerei, Webstuhl, Karton (Kunst)

Siehe auch

- Startseite: Monumente im Bild

- Bruchsal, Hauptseite: Schloss Bruchsal

- Impressionen:

- Essay “Mein Bruchsaler Schloss”

- Beschreibung von Schloss und Garten

- Bilder aller Tapisserien

- Alle Bilder / Suche nach Bildern

- Historische Pläne und Bilder

- Überblick zum Schloss und zur Geschichte

- Assoziierte Bauten und Museen

- Bruchsal: Städtisches Museum, Belvedere, St. Peter

- Waghäusel: Eremitage, Wallfahrtskirche

- Bad Mingolsheim: Schloss Kislau

- Schwetzingen, Hauptseite: Schloss und Schlossgarten Schwetzingen

- Impressionen:

- Beschreibung von Schloss und Garten

- Beschreibung von Barock- und Landschaftsgärten

- Bilder aller Gemälde im Mittelbau

- Panorama-Papiertapete „Les vues de Suisse“ im Schweizerzimmer

- Alle Bilder / Suche nach Bildern

- Historische Pläne und Bilder

- Überblick zum Schloss und Schlossgarten sowie zur Geschichte

- Neue Bilder

- FAQ / Fragen & Antworten

- Index / Suche